Salesforceユーザーの方であれば、頻繁にレポートを見る・作成するといった機会や社内に共有する場面が多いかと思われます。

その中で「分散した複数のデータを1つにまとめたレポートを作成したい」と考えたことはないでしょうか。Salesforceでは「結合レポート」機能を使用すると、それが簡単に実現できます。

本記事では、データ結合の基本となる概念を踏まえたうえで、Salesforceの結合レポートの概要と作成方法について解説していきます。

データ結合の概念を理解しよう

「結合レポート」の説明に入る前に、まず「結合(けつごう)とはどういうものなのか」、その概念の理解を深めていきましょう。

一般的に「結合」とは、その名前が示す通り2つ以上のものを「結び合せる」ことです。

ITの分野においては、複数のデータやプログラムを1つに結び合わせる際に、この言葉が主に用いられます。

データベースにおいてさらに詳しく言えば、複数のテーブルのデータをまとめて1つのデータにすることを意味します。

データベースでは、結合を行う際に「軸(キー)となる項目」を利用し、別の目的で作成されている別々のデータテーブルを結び付けて、同じ画面上に表示させるという操作ができます。

例えば、Salesforceのデータを事例にしてみましょう。以下の2つのオブジェクト(テーブル)があったとします。

・商談オブジェクト

| 取引先名 | 商談名 | 商談 所有者 |

| A株式会社 | 商談X | 鈴木太郎 |

| B株式会社 | 商談Z | 山田花子 |

| C株式会社 | 商談Y | 佐藤次郎 |

・ケースオブジェクト

| 取引先名 | 件名 | ケース 所有者 |

| A株式会社 | ケースX | 佐藤次郎 |

| B株式会社 | ケースZ | 鈴木太郎 |

| D株式会社 | ケースY | 山田花子 |

上の2つのオブジェクトには共通する参照項目として「取引先名」が存在します。この「取引先名」を軸にして2つのテーブルを結合させてみます。

そうすると、新しく結合された以下のようなテーブルが完成します。

・結合後のテーブル

| 取引先名 | 商談名 | 商談 所有者 | 件名 | ケース 所有者 |

| A株式会社 | 商談X | 鈴木太郎 | ケースX | 佐藤次郎 |

| B株式会社 | 商談Z | 山田花子 | ケースZ | 鈴木太郎 |

| C株式会社 | 商談Y | 佐藤次郎 | ||

| D株式会社 | ケースY | 山田花子 |

「取引先名」に対して、それぞれの行の値がグルーピングされていることがわかると思います。

これがデータベースで示す所の「結合」です。つまり関連性のあるデータ同士をグループ化することを指します。

また、データベースの結合方法にはさらに2種類に大別すると、「内部結合」と「外部結合」に分かれます。

内部結合は、上記例のように両方のテーブルに存在するデータを全て抽出してグループ化します。一方で、外部結合は基準とするテーブル側に存在するデータのみを片方のテーブルから抽出してグループ化する違いがあります。

もし余裕がある人は、これらの詳細も別途押さえておくことをオススメします。

結合レポートとは

前章でデータ結合の概念を理解したところで、続いて「Salesforceの結合レポートとはどういう機能なのか」について見ていきましょう。

結合レポートは、Salesforceの複数のデータを結合したレポート機能のことになります。

異なるレポートタイプを1つのレポートとして表示させられる機能であり、前述したデータベースの例のように、共通する項目を持つ別データ同士をグループ化してレポートにできます。

ただし、グループ化できるのは互いにいくつかの共通項目を共有している場合のみに限られます。

例えば、「商談」「ケース」「ToDo」のレポートタイプをグループ化するとして、「商談」「ケース」は共通項目として「取引先名」が存在するため、この項目を軸(キー)としてグループ化できます。

ところが、「ToDo」には「取引先名」が存在しないため、グループ化ができません。

その代わりに「作成者(参照関係ユーザー)」といった項目であれば、いずれのオブジェクトにも共通項目として存在するのでグループ化ができます。

結合レポートでは、レポートタイプ単位を「ブロック」として扱い、最大5ブロックで構成することができます。各ブロックには、標準レポートタイプまたはカスタムレポートタイプのデータが表示されるため、結合レポートには、最大5つの異なるレポートタイプのデータが含められます。

結合レポートには、主となるレポートタイプが存在します。デフォルトでは、レポートに最初に追加したレポートタイプが主タイプになります。

例えば、「商談」のレポートタイプを選択して結合レポートを作成し、その後で「ケース」のレポートタイプを追加した場合、商談タイプが主レポートタイプになります。

その他、前述した点も含めて結合レポートの特徴を以下にまとめました。

- 最大5ブロックで構成される(同じレポートタイプでも1つとしてカウント)

- 各ブロックで最大2,000レコードまで表示できる(5ブロックが含まれる結合レポートでは最大10,000レコード)

- CSVのエクスポートができない

- バケット項目やクロス条件が利用できない

- 一部のレポートグラフコンポーネントを利用できない

参照:Salesforce ヘルプ「結合レポートの機能」

結合レポートの作成方法

最後に、結合レポートの作成方法について具体的に見ていきましょう。

本記事では、「商談」「ケース」レポートを「取引先名」を軸にグループ化する実際の例をもとに説明を進めていきます。

結合レポートは、新規での作成のほか、既存のレポートから編集によって変換もできます。

そのため、どちらの方法にも対応できるように、ここではレポート自体の作成手順を省いて、商談タイプのレポートを開いた編集の状態から結合レポートの作成手順を説明します。

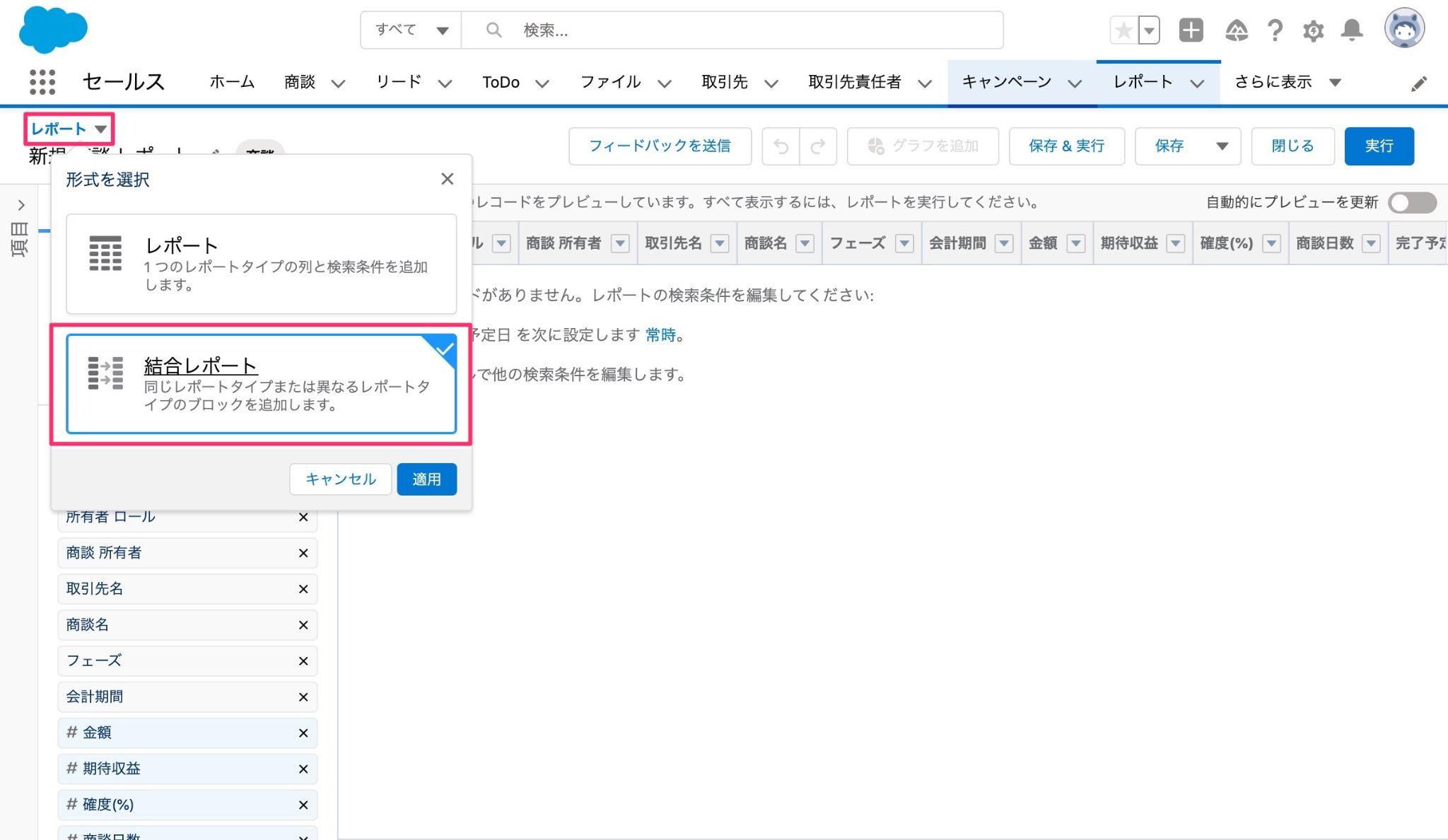

まずは、画面左上の[レポート]からレポートタイプ「結合レポート」を選択し、[適用]ボタンをクリックします。

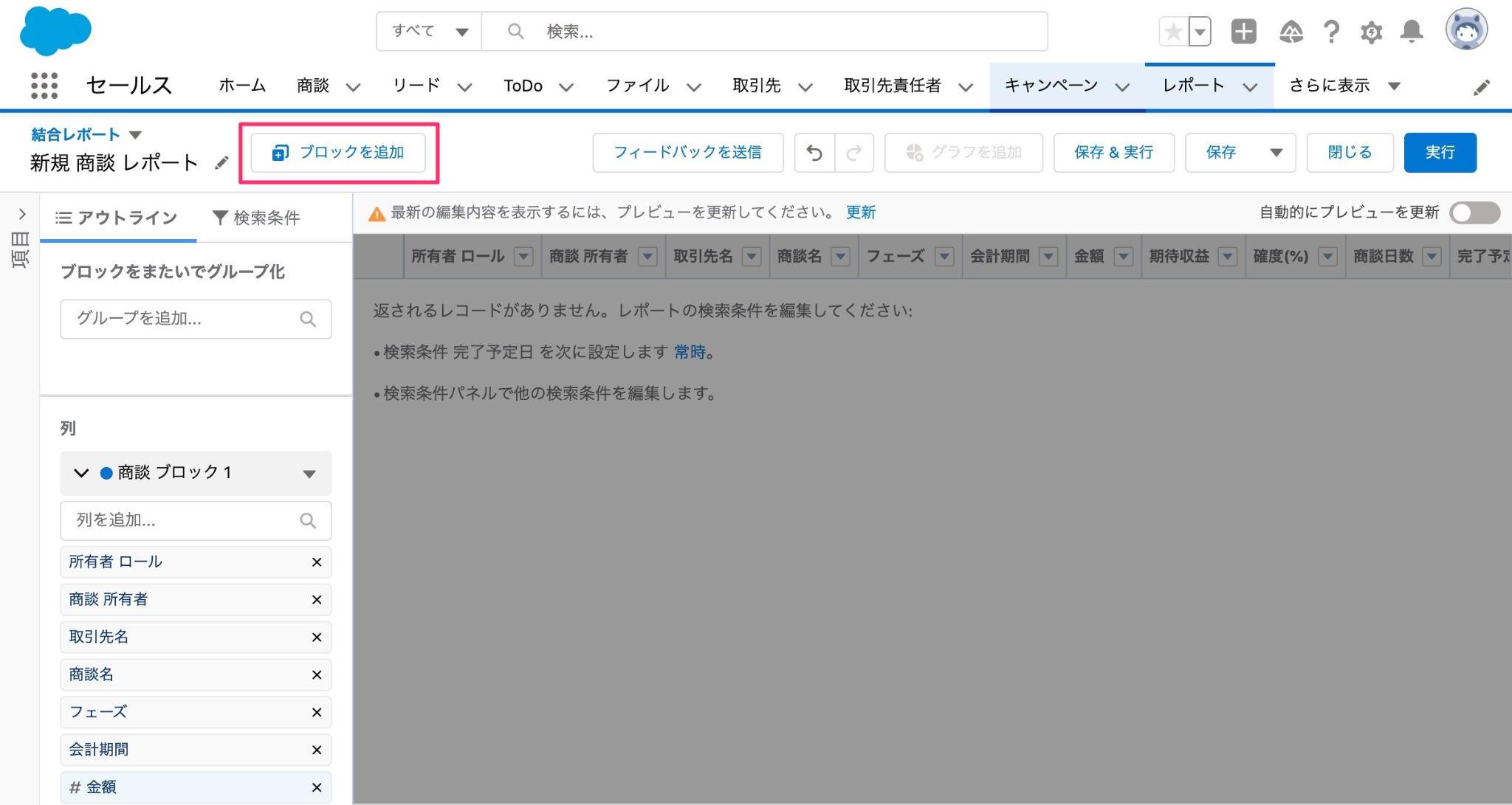

続いて、結合レポートに切り替えることによって現れる[ブロックを追加]ボタンをクリックします。

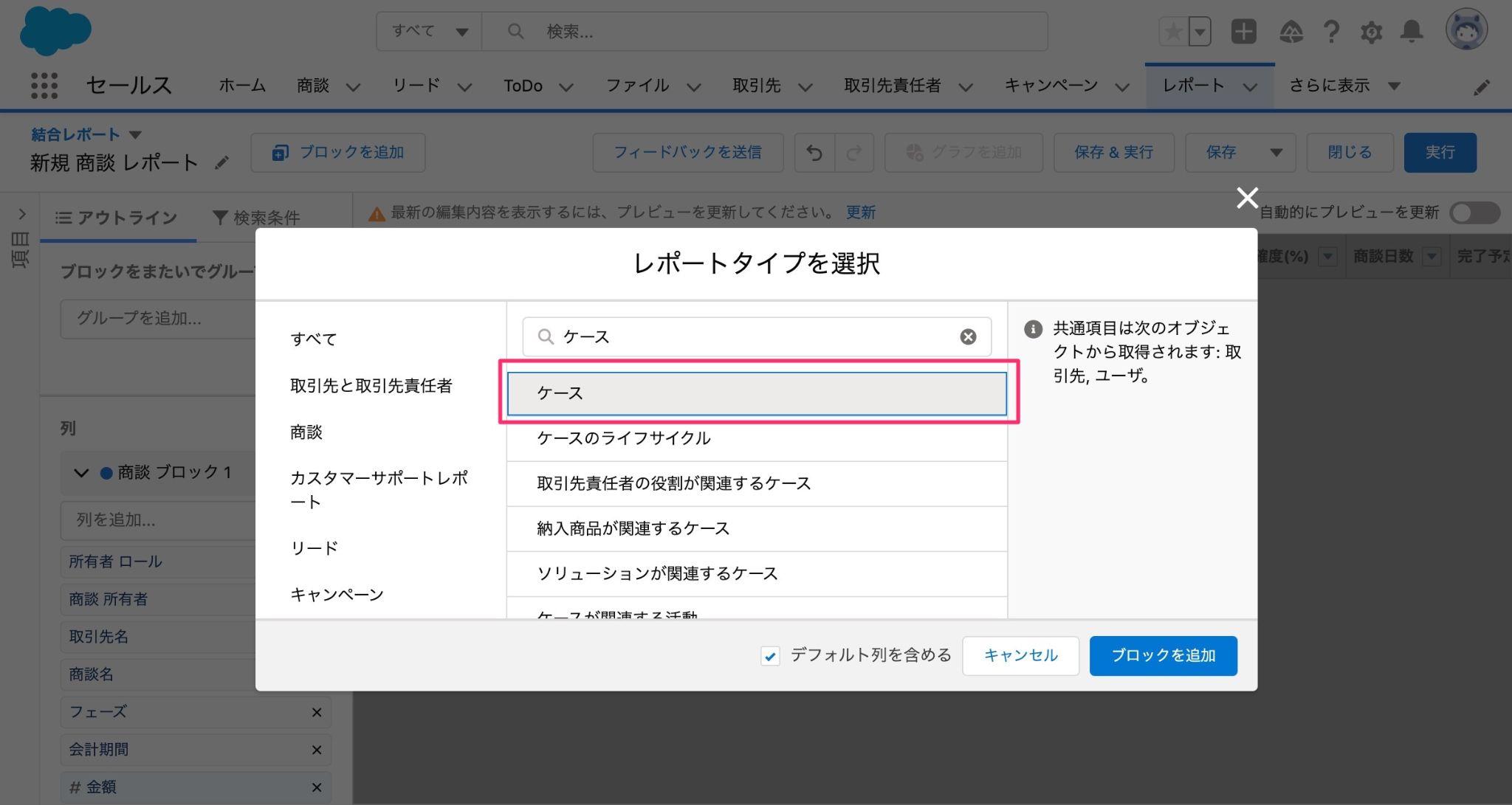

[レポートタイプを選択] のモーダル画面にて「ケース」を選択し、右下の[ブロックを追加]ボタンをクリックします。

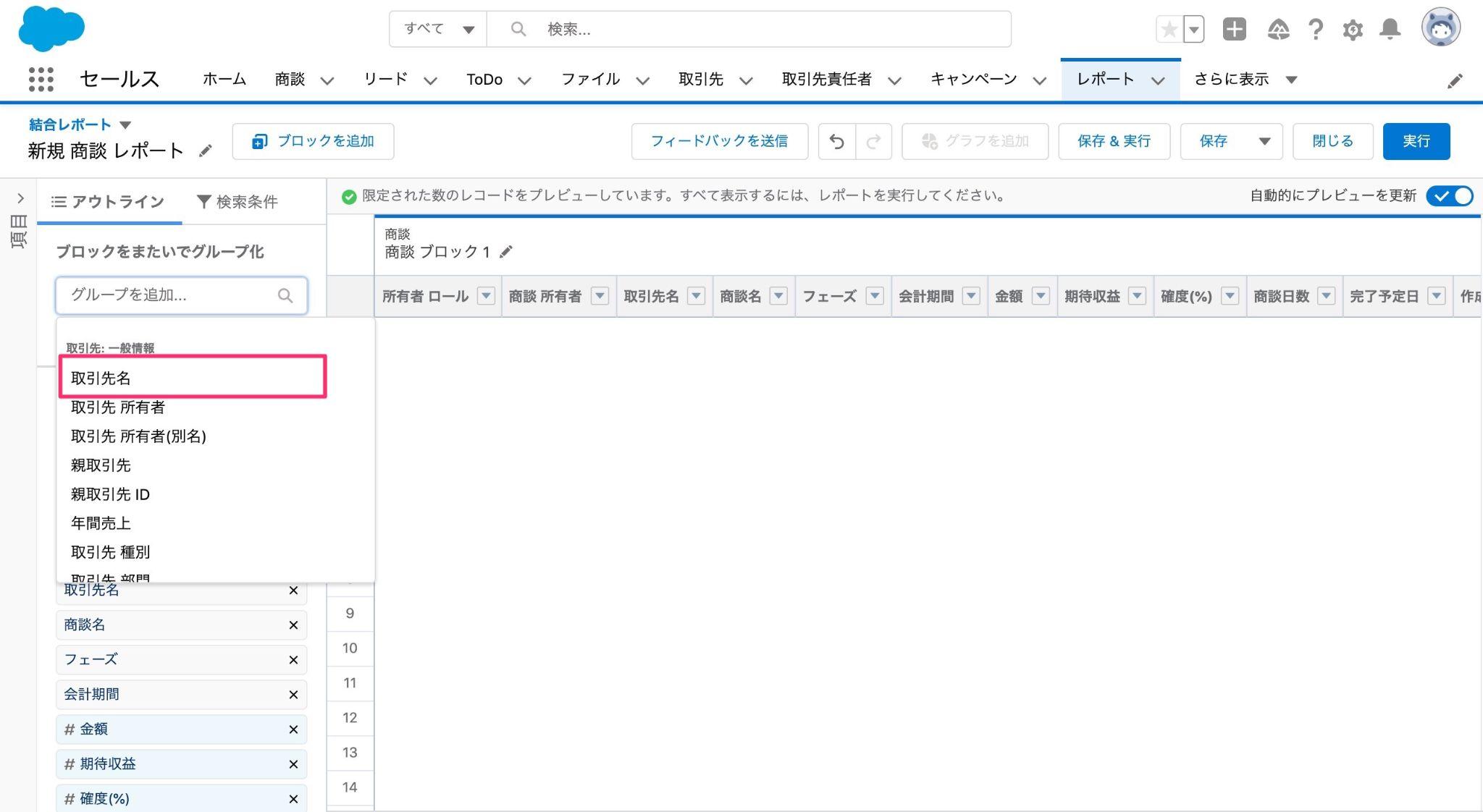

画面左上の[ブロックをまたいでグループ化] のリストの中から「取引先名」を選択します。

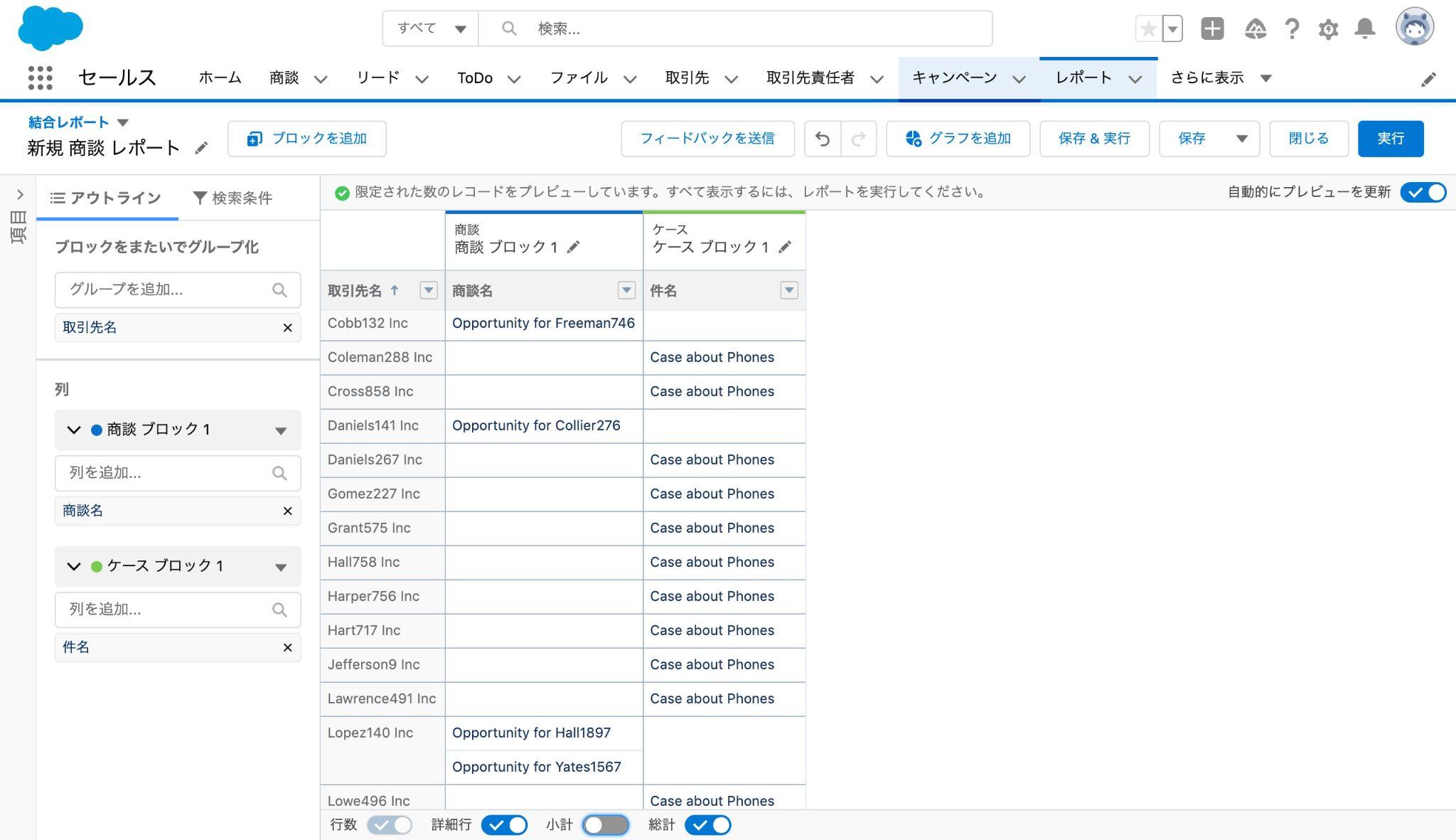

以上の操作で「商談」と「ケース」のレポートが結合して、1つのレポートとしてグループ化されます。

必要に応じて、表示する項目を絞ると、結合されていることが明確にわかるでしょう。

あとは任意の操作によって、このレポートの状態から表示方法の変更やグラフ追加などを行っていきます。

結合レポートでレポートの価値を上げよう

本記事では、データ結合の基本となる概念を踏まえたうえで、Salesforceの結合レポートの概要と作成方法について解説いたしました。

システム管理者や開発者だけではなく、Salesforceを利用するユーザーの方であれば、主体的に自身が関わる部門のデータのレポートを作成する機会が多いかと思います。

結合レポートの機能を自在に使いこなせるようになると、部門内や部門外の各種データを関連づけて可視化できるようになるため、レポートの価値は格段に向上するでしょう。

本記事が、今後の結合レポート活用の参考になれば幸いです。

Salesforceの導入を検討中の方はサンブリッジにご相談ください

サンブリッジは、長年Salesforceの導入や開発に取り組み、貴社の業務に合わせたクラウドサービスを提供するSalesforceコンサルティングパートナーです。Salesforce導入時の設計・設定から導入後の定着化支援まで、安定した運用を実現できるよう、幅広く支援しています。

Salesforceの導入をご検討中の方は、ぜひ一度、サンブリッジまでご相談ください。

【ホワイトペーパー】

~Salesforceユーザーのための~

名刺管理ツール選定6つのポイント

名刺管理ツールを導入するにあたり、Salesforceを使っているユーザーならここをチェックしたいというポイントを6つの軸で解説した資料です。